图片来源:中国金融网/图片银行

来源:中国银行业 文字整理/张敏莉 2017年11月30日,中国银行国际金融研究所在北京发布了《2018年经济金融展望报告》(下称《报告》)。《报告》分为三部分,回顾了2017年全球和中国经济金融运行情况以及全球银行业运行情况,展望了2018年经济金融形势以及全球银行业发展趋势,并对热点问题做了专题分析。 全球经济加快增长 处于从亚健康走向完全健康关键时期

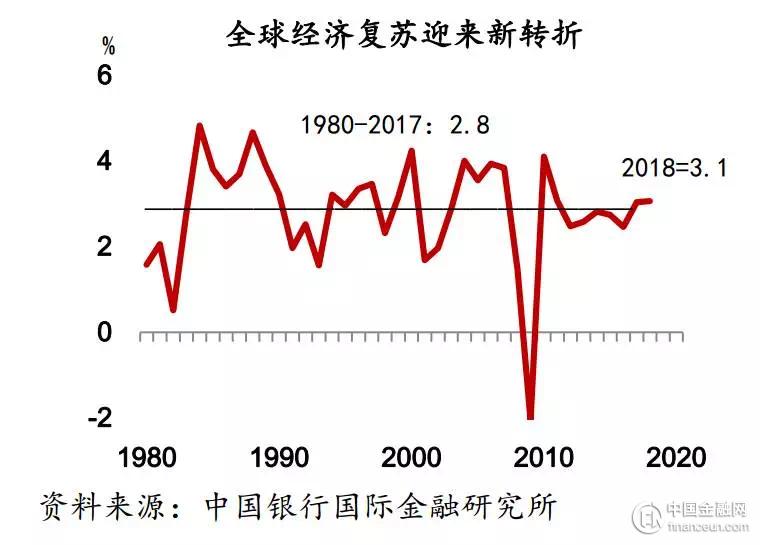

关于全球经济金融形势,《报告》认为,全球经济加快增长,处于从亚健康走向完全健康关键时期。2018年将迎来全球金融危机十周年。过去10年,全球经济经历了严重的衰退和漫长的复苏之路。 回顾10年来经济疲软背后的深刻原因,主要有以下几个方面:从供给侧看,制约因素包括人口增长及结构变化、金融监管收紧、环境与资源约束强化、科技变革缓慢等;从需求侧看,消费、投资和贸易增速均同步放缓;非经济因素的重大干扰,过去10年全球治理、自然条件和社会发展都进入多事之秋,短期性的非经济因素频发,持续对全球经济复苏带来干扰。 随着美国特朗普政府积极财税新政推出,欧美大银行更趋稳健,新兴市场稳定性增强,《报告》预期2018年全球经济将继续复苏,呈现如下趋势: 第一,全球经济增长率为3.1%左右,国际贸易和直接投资将持续回升。初步估测,2017年全球经济增速约为3.0%。预计2018年将略微加速至3.1%,增速将明显高于过去十年2.3%的平均水平,也高于1980-2017年2.8%的平均水平,但明显低于2003-2007年3.6%的水平。得益于实体经济复苏、多边与双边合作推进,预计2018年全球货物与服务贸易增速为4.1%,明显高于2012-2017年3.3%的平均水平,但低于1980-2017年5.3%的增速。受经贸增长回升、跨国企业利润增长、金融机构信贷和资本市场融资活跃的推动,预计2018年全球外商直接投资(FDI)将复苏,预计增长3%左右。 第二,区域之间的发展差异依然较大。发达经济体有望呈现全面复苏态势,但力度依然偏弱;新兴市场和发展中国家经济增速有所加快,但区域之间存在差异性。 第三,全球通胀水平继续保持相对低位,达到3.3%左右。由于实体经济复苏力度依然不够强劲,全球失业率尚未恢复到危机前水平,大宗商品市场依然处于供求失衡的状态,其价格不存在大幅上升的压力,因此全球通货膨胀水平依然处于低位,预计2018年全球CPI平均涨幅为3.3%左右,略高于上一年3.1%的水平,但远低于金融危机前五年中4.0%的平均水平。新兴市场与发展中国家由于较高的经济增长率和市场需求,预计2018年CPI平均涨幅为4.4%;发达国家由于就业未完全复苏、投资消费需求动力不足,预计CPI涨幅为1.7%。 《报告》预计,各国经济差异化发展将逐渐改变世界经济地域格局,世界经济重心将再次东移,到2050年中国将与美国、德国一起位列世界制造强国。全球主要国家杠杆率总体攀升,发达经济体呈现私人部门去杠杆、政府加杠杆态势,新兴经济体私人和政府部门杠杆率同步增长。全球股市持续飙升,与经济走势背离,相关风险不容忽视。 供给侧结构性改革推进下 中国经济景气明显上升 关于中国经济金融形势,《报告》认为,2017年,在外部需求明显好转、新旧动力共同发力和供给侧结构性改革推进等因素带动下,中国经济景气明显上升,预计全年GDP增长6.8%左右,比2017年小幅回落0.1个百分点。 与此同时,宏观经济政策将保持稳定。财政政策将更加注重对环保、脱贫等领域的支持,防范地方财政风险,完善地方政府举债融资机制;货币政策将与宏观审慎政策、监管政策一道,保持货币信贷稳定增长,加强监管协调和防控金融风险。预计2018年中国经济增长6.7%左右,比2017年小幅回落0.1个百分点,在平稳增长(可谓“静”)的同时,更加注重提高质量和效益(可谓“动”)。 2018年是贯彻十九大精神、决胜全面建成小康社会的第一年,也是政府换届之年,各方面加快发展的动力和意愿将显著增强;进入新时代,国家将加快实施创新驱动战略,新兴行业将继续快速增长,新动能持续增强;受政策扶持力度增大、消费非物质化加快等因素的促进,服务业将继续较快发展,对经济增长的支撑作用持续增强;政府在扶贫、农村、环保等领域将继续增加投入,“补短板”力度加大。在以上有利因素驱动下,2018年中国金融市场将会出现以下趋势:货币信贷“不松不紧”,融资结构更趋均衡;流动性维持紧平衡,资金价格易升难降;债市融资功能有所恢复,但难以走出低迷行情;人民币兑美元汇率将承压,双向浮动特征更加明显。 与此同时,房地产市场调整、传统动能由强转弱、货币金融政策易紧难松、环保督查力度加大等都将给经济带来不确定性,2018年经济金融领域也有三大不容忽视的风险。 资金约束:2018年面临的主要是“钱”的约束,在金融去杠杆、防范风险大背景下,金融政策易紧难松。 政策超调:当前中国金融市场风险有所缓解,股、汇、债、楼“四市”波动明显减小,金融风险的跨市场跨行业跨境传递也有所好转,非金融企业杠杆率开始下降,因此,货币政策、宏观审慎政策和监管政策在保持大方向不变的同时,要有足够的前瞻性和灵活性,贯彻十九大报告提出的“宏观调控有度”的精神,谨防因三大金融政策同时发力而导致政策“超调”。 环保风暴:环境污染问题不是一天造成的,解决这一问题也不能一蹴而就。既要贯彻“建设美丽中国”的精神,咬定青山不放松,也要通过建立健全法律法规提高准入标准并严格执行,通过制度“治污”,避免环保政策因经济和政治周期而出现“运动式”变化,进而对企业经营、就业和经济发展产生过大的冲击济发展产生过大的冲击。 中国银行业将继续深化转型发展 预计整体将表现出稳中向好 关于全球银行业发展形势,《报告》认为,2017年全球银行业呈现明显向好迹象:全球银行业美国银行业经营稳健,欧元区及英国银行业复苏迹象明显,日本银行业运行平稳,东南亚、金砖国家以及澳大利亚银行业回暖趋势持续;中国银行业净利润增速企稳回升,净息差降幅收窄,不良贷款压力有所缓解,整体风险可控。 2018年是我国全面贯彻落实十九大精神的第一年,也是实现“十三五”规划目标和全面建成小康社会的关键时期,中国银行业将继续深化转型发展,逐步适应新形势的变化,预计整体将表现出稳中向好的发展态势。以上市银行为例,未来预计有十大发展趋势: 第一,规模增长持续放缓。货币供应量、社会融资规模是银行规模增长的基础和重要决定因素。预计2018年,受金融去杠杆及监管趋严等因素影响,行业规模增速将持续放缓。但是,也存在一些促进货币信贷增长的有利条件,比如基础设施贷款需求旺盛,消费贷款继续发力。《报告》预计2018年上市银行的资产规模和负债规模增速将分别保持在9.5%、9.0%左右。 第二,利润增速有所改善。一方面,受金融去杠杆及监管趋严等因素影响,流动性相对紧张,利率中枢有望上移,利好银行利息差收入。另一方面,银行信用成本有所下降。前期不良贷款加速暴露,释放了大量的不良压力。 第三,净息差有望企稳回升。2017年,上市银行净息差有所改善,虽然低于去年的水平,但环比已经开始逐季提升,主要有三方面原因:一是降息环境下存量贷款重新定价、营改增等负面影响逐步消散;二是受金融去杠杆影响,市场流动性偏紧,利率中枢上移,息差下降的压力有所缓解。三是实体经济好趋稳,贷款需求逐步回升。2018年,利率中枢上移、贷款需求回暖等利好因素将持续存在,净息差有望企稳回升。 第四,非息收入占比保持稳定。2018 年是《关于规范金融机构资产管理业务的指导意见(征求意见稿)》执行的过渡期,商业银行将根据文件要求对相关业务进行调整,将对非息业务增长产生一定负面影响。与此同时,由消费拉动的信用卡手续费收入将保持较高增速,成为拉动非息业务增长的重要引擎。预计 2018 年上市银行的非息收入贡献度将保持稳定。 第五,资产质量有望改善。2017年,上市银行不良已从“双升”变为“单降”,不良贷款增速收窄,部分银行不良率出现下降。同时,部分银行关注类贷规模及关注类贷款比率均出现下降。 第六,成本收入比有所上升。2017年上市银行成本收入比呈现上升趋势。在营业收入增长有所好转的背景下,成本收入比上升主要是由于业务及管理费用的增加。2018年,预计随着上市银行智能网点、金融科技等方面建设持续推进,战略性费用支出将有所增加。同时,反洗钱等监管要求趋严,将迫使银行增加合规及监管方面的投入,成本收入比会出现一定程度的上升。 第七,资本充足率继续保持稳定。一方面,上市银行通过发行二级资本债等方式补充资本,另一方面, 2018 年上市银行净利润增速有望提升,通过内源方式缓解资本压力的作用将逐步体现出来。总体看, 2018 年上市银行资本充足率将继续保持稳定。 第八,普惠金融相关业务发展将取得积极进展。在国家战略指引下,目前,五大行及兴业银行等部分全国性股份制商业银行已成立普惠金融事业部,支持普惠金融发展的基本组织构架已搭建完成,预计2018年普惠金融业务将取得积极进展。 第九,商业银行与互联网金融公司竞合趋势愈发明显。当前,商业银行与互联网金融公司的关系与由前期的竞争逐步走向合作。 第十,银行业双向开放进入加速期。对外开放方面,财政部副部长朱光耀不久前在国新办中美元首北京会晤经济成果吹风会上透露,将取消中资银行的外资单一持股不超过20%,合计持股不超过25%的持股比例限制,实施内外一致的银行业股权投资比例规则。 展望2018年,伴随着全球经济稳步复苏,银行业的向好趋势将持续,特别是欧美发达国家银行业的经营基础将进一步巩固。中国银行业将继续深化转型发展,预计整体将表现出稳中向好的发展态势:利润增速将有所改善,净息差有望回升,资产质量有望改善,普惠金融相关业务发展将取得积极进展,商业银行与互联网金融公司竞合趋势愈发明显,银行业双向开放将进一步扩大,新的一轮全球银行业竞争将到来。

-

中国金融网

-

中国金融网/华夏时报

-

AIAFChina